昨今のニュースを見て、ご家族の資産管理や将来の不安に直面している方も多いのではないでしょうか。近年、

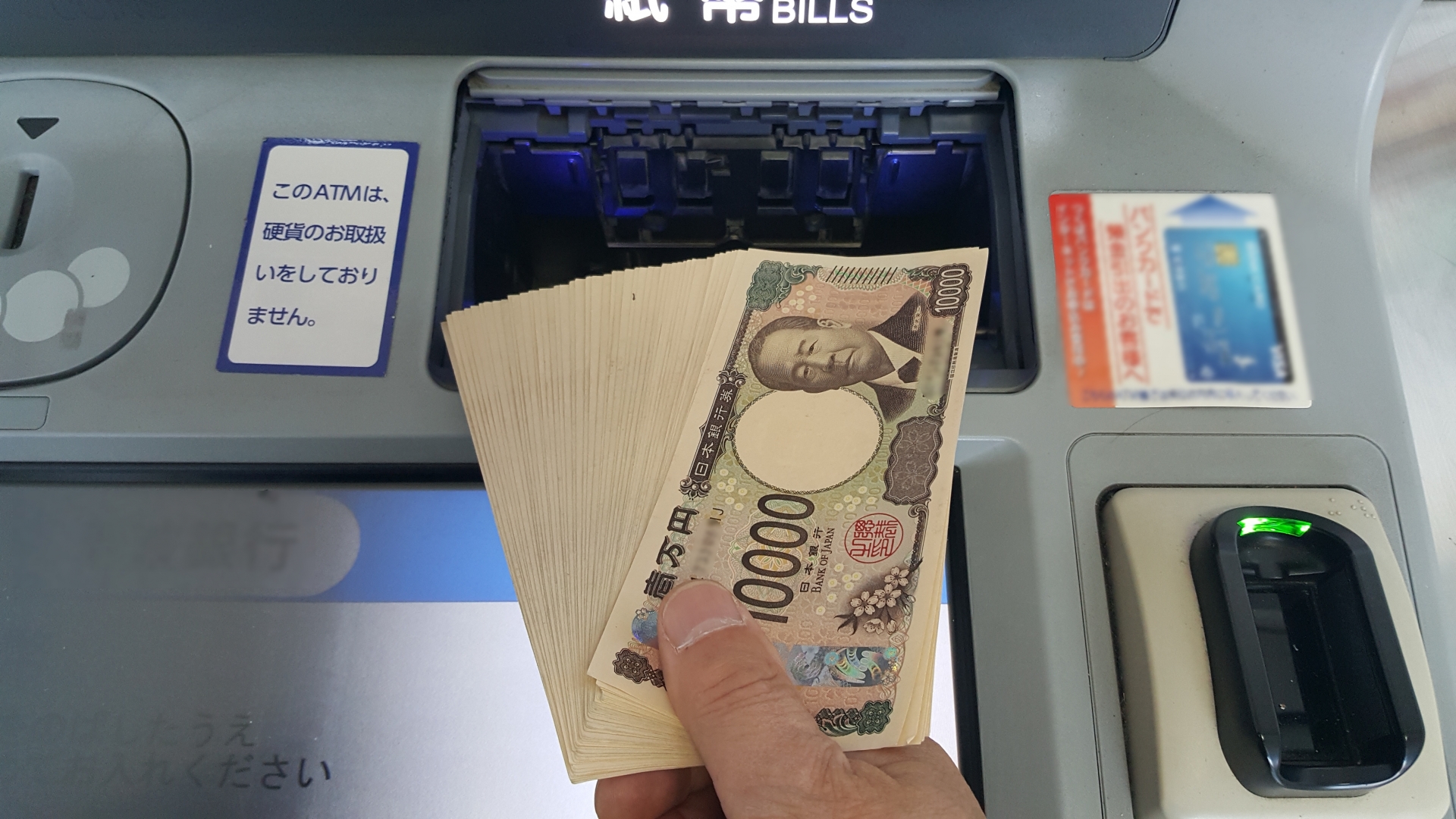

ATMを利用する高齢者が増加する一方で、操作ミスや特殊詐欺の被害も深刻化しています。

こうした背景を受けて、警察庁や金融機関は75歳以上のATM利用における限度額や振込制限の導入を本格的に検討しています。

特に、ゆうちょ銀行をはじめとする各金融機関では、70歳以上を対象とした独自の対策も進められています。

この記事では、高齢者のATM利用の現状から始まり、限度額の引き下げがもたらす影響や、振込制限の理由とその実態について詳しく解説します。

また、万が一に備えた資産管理の方法や、銀行側のサポート制度、家族でできる事前対策もわかりやすく紹介しています。

初めてこのテーマに触れる方でも理解できるよう、制度の違いや注意点、よくあるトラブルの回避法までを丁寧にまとめていますので、ぜひご覧ください。

高齢のご家族の生活を守るために、今こそ正しい情報を手に入れておきましょう。

高齢者のATM利用限度額と振込制限の最新動向

【この章の内容】

高齢者 ATM 利用の現状と課題

75歳以上に対する限度額の新方針

振込制限が導入される理由とは

限度額引き下げによるメリットとデメリット

ゆうちょ銀行の対応と他行との違い

70歳以上の制限は全国で広がるか

高齢者のATM利用の現状と課題

現在、高齢者によるATMの利用は非常に一般的となっています。年金の引き出しや生活費の管理など、ATMは高齢者にとって欠かせない存在です。中でも75歳以上の方々は、日常の支払いの多くを現金で済ませる傾向にあり、銀行窓口よりもATMを利用する機会が増えています。

一方で、利用時のトラブルも少なくありません。操作ミスやカードの紛失、暗証番号の記憶違いなど、年齢に伴う認知機能の低下が影響している場合があります。また、ATMを使った特殊詐欺の被害も深刻化しており、被害額の増加が社会問題となっています。

このような現状により、ATMの利用には利便性と同時にリスクが伴っているのです。高齢者が安全にATMを利用できる環境整備が、今後ますます重要になるでしょう。

75歳以上に対する限度額の新方針

警察庁は、75歳以上の高齢者によるATMの1日あたりの利用限度額を「引き出し・振込ともに30万円まで」とする案を検討しています。これは、急増する特殊詐欺への対策の一環として、犯罪抑止を目的とした制度的な取り組みです。

従来は、限度額の設定は各金融機関に委ねられており、最大100万円までの振込や引き出しが可能でした。しかし今後は、全国で統一された制限が設けられる可能性があり、制度としての明確な運用が進む見込みです。

ただし、この上限設定については、個人事業主など例外的に現金出入が多い人への配慮も検討されています。利便性と安全性のバランスをいかに取るかが大きな課題となるでしょう。

振込制限が導入される理由とは

振込制限が導入される背景には、高齢者を狙った特殊詐欺の多発があります。特に、電話で指示を受けながらATMを操作させる「オレオレ詐欺」や「還付金詐欺」などは後を絶ちません。

警察庁の統計によれば、被害者の約半数が75歳以上の高齢者であり、2024年の被害総額は700億円を超えると報告されています。これは、単なる個人の問題にとどまらず、社会全体で対策が求められる重大な課題です。

振込制限は、詐欺の被害を未然に防ぐための「入口対策」として機能します。金額に上限を設けることで、犯人の意図通りに資金を移動させるリスクを減らすことができるのです。

限度額引き下げによるメリットとデメリット

限度額を引き下げることには、明確なメリットがあります。まず、詐欺被害の抑制効果が期待できます。高額な振込や引き出しが一度にできなければ、被害額が限定されるため、犯罪抑止に一定の成果を上げる可能性があります。

また、金融機関側も不正検知がしやすくなり、監視体制を強化するうえでも有効な施策です。

ただし、デメリットも無視できません。例えば、急な出費が必要な場合に、1日30万円の制限では不便に感じることもあるでしょう。介護費用や入院費など、まとまった現金が必要な場面では、制限がストレスとなる可能性があります。

このように、限度額の引き下げは、安全性の向上と利便性の低下という両面を持っており、導入時には利用者への十分な説明と代替手段の提示が求められます。

ゆうちょ銀行の対応と他行との違い

ゆうちょ銀行では、すでに高齢者に対して独自の取引制限や声かけ対応を実施しています。ATMで不審な操作が確認された場合、専用の係員が対応したり、警告画面を表示したりするなど、詐欺防止策を積極的に導入しています。

一方で、地方銀行や信用金庫では、70歳以上の顧客に対して1日の引き出し額を10万円?30万円に制限する例も増えています。対して、メガバンクは制限を緩やかにし、本人確認や窓口対応の強化で対応する傾向にあります。

このように、金融機関ごとに対応が異なるため、自身が利用している銀行の方針を事前に確認しておくことが重要です。特に高齢者本人だけでなく、家族も情報を共有しておくと、万が一の際にもスムーズに対応できます。

70歳以上の制限は全国で広がるか

現在、山形県をはじめとした一部の地域では、70歳以上を対象にしたATM利用の制限がすでに実施されています。これにより、1日の引き出し限度額を20?30万円に設定する動きが拡大しています。

このような取り組みは、地方自治体と金融機関、そして警察が連携して行っており、今後は他の都道府県にも波及する可能性が高いと言えるでしょう。

一方で、制限の全国一律実施については慎重な意見もあります。なぜなら、地域ごとの高齢者の生活スタイルや金融環境が異なるため、画一的な対策がかえって不便を生む恐れがあるためです。

そのため、今後は柔軟な運用を前提とした「地域ごとのモデルケース」の導入が、現実的な施策となっていく可能性があります。

高齢者のATM利用限度額・振込制限の対策と制度

【この章の内容】

家族による資産管理の基本とは

成年後見制度と任意後見制度の違い

家族信託を活用した対策とは

限度額制限に対する銀行のサポート制度

高齢者の資産管理で注意すべきこと

ATMの振込制限で生活費が足りない時の対応

代理人カードや代理人制度の活用方法

銀行口座凍結を防ぐための事前準備

家族による資産管理の基本とは

高齢者が認知機能の低下などにより自分で資産を管理できなくなる前に、家族が協力して対応しておくことが重要です。資産管理の基本は「情報の見える化」と「共有」にあります。

まずは、通帳や証券、保険契約書、年金の受取口座などを一覧にまとめ、どこに何があるかを家族全員で把握しておきましょう。加えて、日常的な支払い(光熱費、介護費など)の流れも整理しておくと、万が一のときに混乱せずに済みます。

このように事前に準備しておくことで、本人が判断力を失った場合にも、家族が適切にサポートできる体制を整えることができます。

成年後見制度と任意後見制度の違い

成年後見制度と任意後見制度は、どちらも判断能力が低下した人を支援するための法的制度ですが、利用のタイミングと内容に明確な違いがあります。

成年後見制度は、すでに認知症などで判断力が低下した人を対象に、家庭裁判所が後見人を選任する制度です。一方、任意後見制度は、本人が元気なうちに信頼できる人に後見を依頼しておく契約制度です。

つまり、任意後見制度は「事前の準備」、成年後見制度は「事後の対応」と考えるとわかりやすいでしょう。任意後見の方が本人の意思を反映しやすい一方で、家庭裁判所による監督がつく成年後見は、法的により強固なサポートが可能です。

家族信託を活用した対策とは

家族信託とは、本人が認知症になる前に、財産の管理や運用を信頼できる家族に託す制度です。契約に基づいて子どもなどが受託者となり、財産の管理や必要な支出を代行することができます。

この制度の最大のメリットは、本人の判断能力が低下した後でも、受託者がスムーズに資産を運用・管理できる点です。例えば、介護施設への支払いなども、本人に代わって信託口座から行えます。

ただし、信託契約には明確な目的、資産の範囲、使い道などを事前に定める必要があり、公正証書での作成が推奨されます。信託は柔軟な制度ですが、専門家のサポートを受けながら進めることが重要です。

限度額制限に対する銀行のサポート制度

高齢者のATM利用に関する限度額制限が進む中、多くの金融機関では、それに対応するためのサポート制度を設けています。

例えば、「代理人カード」や「家族の同席による取引」、「高額取引時の見守りサービス」などがあります。これらは、高齢者が安心して取引できるようにする一方、詐欺のリスクを減らすための対策です。

さらに、事前に申し出を行えば、一定の条件で限度額を一時的に引き上げる対応をしてもらえる場合もあります。制限の不便さを感じた際は、遠慮せず窓口で相談してみることが大切です。

高齢者の資産管理で注意すべきこと

高齢者の資産管理では、単に預金を管理するだけでなく、判断能力の変化に応じた柔軟な対応が必要です。特に注意したいのは「不正利用」と「契約トラブル」です。

たとえば、親が知らないうちに高額な契約を結んでいたり、誰かに通帳やキャッシュカードを渡していたりするケースがあります。こうした事態を防ぐためには、定期的に資産状況を確認し、不審な支出がないかチェックする習慣が重要です。

また、家族内で資産管理をする際には、必ず記録を残しておくようにしましょう。トラブルを未然に防ぐための備えが、結果的に高齢者を守ることにつながります。

ATMの振込制限で生活費が足りない時の対応

ATMの振込や引き出しに制限が設けられると、急な支出時に不便を感じることがあります。特に、医療費や介護費用など、まとまった金額が必要になる場面では対策が欠かせません。

このような場合は、事前に窓口で限度額の引き上げ申請を行うか、代理人を通じた取引を検討するのが有効です。また、毎月の定期支出が決まっている場合は、自動送金の設定をしておくことで、制限にかかわらず振込が可能になります。

さらに、複数の口座を使い分けておくことで、一つの口座に制限がかかっても、他口座からの取引で補うことができます。

代理人カードや代理人制度の活用方法

代理人カードとは、銀行が発行する「名義人以外の人がATMなどで預金を引き出せるカード」です。多くの銀行では、同居している家族を対象に、無料で発行する制度を設けています。

また、銀行によっては「取引代理人制度」という仕組みがあり、本人が窓口で代理人を正式に登録することで、各種取引を代行できるようになります。これにより、本人が外出困難な場合でも、代わりに手続きを進めることができます。

ただし、これらの制度では「名義人の判断能力があること」が前提条件です。認知症が進行した場合は無効になる可能性があるため、早めの手続きがカギになります。

銀行口座凍結を防ぐための事前準備

銀行口座の凍結は、主に認知症や名義人の死亡が原因で発生します。凍結されると、ATMからの引き出しはもちろん、公共料金の支払いさえできなくなることがあります。

これを防ぐためには、早い段階で「任意後見契約」や「家族信託」を活用しておくのが効果的です。どちらも本人の意思がしっかりしているうちに行う必要があります。

また、定期的な通帳の確認や、複数人で資産状況を共有することも重要です。いざという時に慌てないよう、家族間で「もしものとき」のルールを話し合っておくことが、口座凍結リスクへの最大の備えになります。

【まとめ】高齢者のATM利用限度額・振込制限の最新情報と注意点

-

高齢者のATM利用は年金受取や生活費管理に不可欠

-

操作ミスや詐欺被害が高齢者のATM利用に多く発生

-

75歳以上のATM限度額を30万円に制限する方針が検討中

-

振込制限は特殊詐欺防止を目的とした制度である

-

限度額引き下げは被害防止の一方で生活上の不便もある

-

ゆうちょ銀行は高齢者向けの独自対策を実施している

-

地方銀行では70歳以上に引き出し制限を導入する例もある

-

限度額制限は今後全国的に拡大する可能性がある

-

家族信託や後見制度で資産を安全に管理する方法がある

-

銀行の代理人制度を活用すれば手続きの負担を軽減できる

コメント